空の彼方に豆粒ほどの機影が見える。だんだんとその機体は大きくなり、風切り音とともに、エンジンの轟音を響かせ、こちらに迫ってくる。

ドンッ、ゴンッとタイヤがアスファルトを蹴り、飛行機は地面を滑走する。そのまま、エンジンの低音とタービンのキーンという空気を切り裂くような高音を辺りに撒き散らし、誘導路を通ってターミナルへと向かう。子どもの頃に見ていたら、胸躍る光景だったに違いない。しかし、その場所は千葉県成田市の天神峰地区にある市東孝雄さんの家の敷地に立つ物見やぐらから見える光景だ。

鉄のフェンスに囲まれた市東さんの敷地は飛行機の誘導路に挟まれ、けたたましい騒音にさらされている。

千葉県富里に建設予定だった成田国際空港は、地元住民などの猛烈な反対運動により、閣議決定が取り下げられた。そして、1966年、佐藤栄作首相は千葉県知事との協議の末、今度は住民の頭越しに、今の三里塚への空港建設を決定した。地元住民は新聞でその事実を知ったという。そして、農民、労働者、学生が多数参加した「三里塚闘争」という激しい闘争へと発展していく。長い闘争を経て1978年にA滑走路一本のみで暫定的に開港した。その後の第二期工事においてもなお、機動隊と住民との衝突は続いた。

そして、今、空港建設予定地内に住む市東孝雄さんの畑や一部の敷地が、強制的に取り上げられようとしている。

中学校卒業とともに家を出て、子どもの頃から興味を持っていた飲食業界に就職した市東さんは、48歳の時に父親を亡くした。空港建設反対運動に関わりながら農業に打ち込む父親の背中を見て育ってきた市東さんは、なんのためらいもなく農地を受け継ぐ決心をしたという。父親から農業を教わる機会はなかったが近隣の先輩農家の方々に学びながら、試行錯誤して無農薬有機農法に取り組んできた。最初の4年間は貯金を切り崩しながらの生活だった。

市東さんはよく「地力」があると口にする。そこで「やはり一番気を配っているのは、土作りですか」と尋ねると、市東さんは笑いながら、「いや違うよ」と言った。確かに、春には一反当たり2〜4トンの鶏糞と豚糞を混ぜたものを畑に入れ、配合割合はその年の作付けを想定して毎年変えるほど気を配っている。しかし、市東さんは「地力があるのは祖父の代から地道に農業を続けてきたからだ」と、なんの屈託もなく語った。

その言葉を聞くと、ここがどれだけ大切な場所なのかが伝わってくる。農家にとっては受け継がれてきた土地こそが何ものにも代え難い宝なのだ。新東京国際空港公団(現在の成田空港会社の前身)に「(市東さんの敷地を避けるための)への字の誘導路は効率が悪く、見栄えも悪い」という理由で農地の明け渡しを迫られたのは、やっと自分の農業に自信を持ち始めた頃だった。

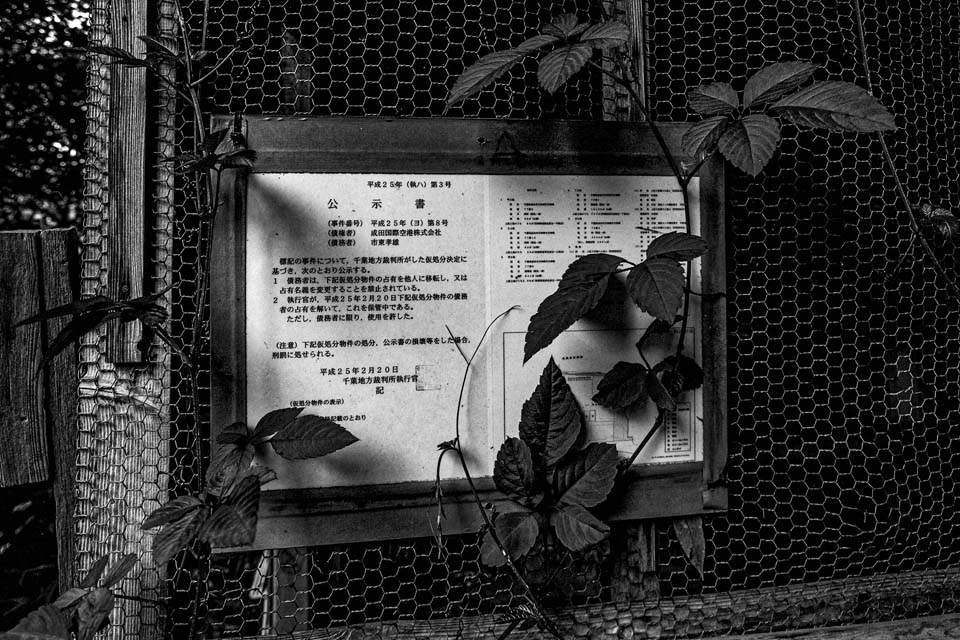

祖父の市太郎さんが開墾し、親子三代100年続く市東さんの畑は、戦後に父の東市さんがビルマからの復員が遅れるなどの理由で、農地改革にともなう登記手続きが適切におこなわれなかった。本来なら地主制解体のために地主の土地所有面積を制限し、その農地を国が買い上げて小作人に安く売り渡すこの制度によって、畑は市東さんの所有地となるはずだったが残存小作地となってしまった。空港公団はそこに目をつけ、実際に耕作をしていた東市さんに相談もせず、不正に地主から土地の所有権を買い上げた。そして、買収から15年も経過した2003年に空港公団は土地を登記し、突然市東さんに土地の明け渡しを求めてきたのだ。

弱者に寄り添うべき司法も、これまで農家の必死の訴えを聞こうともしてこなかった。2008年に成田空港会社が市東さんに農地の明け渡しを求めた裁判では、ろくに証拠・証人調べもおこなわれず、千葉地裁と東京高裁で不当な「農地明け渡し」判決が出されると、最高裁もそれを追認した。

国による公共事業である空港建設は、土地収用法による強制的な手段が取られてきたが、長年に渡る反対闘争もあり、収用裁決の請求権は1989年に時効消滅した。1993年には空港公団は収用裁決申請を取り下げ、B滑走路整備について、「あらゆる意味で強制的手段は用いられてはならず、あくまでも話し合いにより解決する」とした。しかしそうした歴史的事実は、市東さんの裁判ではあっさりと葬り去れた。

市東さんは現在、その判決の行政代執行を阻むために、千葉地裁で成田空港会社を相手に請求異議裁判を起こしている。

2018年5月24日に行われた証人尋問では、1971年に強制代執行により住む場所と畑を奪われた小泉よねさんと共に闘った加瀬勉さんとよねさんの養子になった小泉英政さんが証言台に立ち、当時の様子を語り、同じことを繰り返してはならないと、成田空港会社に対して市東さんの裁判の取り下げを求めた。二人の陳述は裁判官も感動した述べるほどの渾身の力を込めたものだった。

加瀬さんは、1970年からよねさんの家の離れに住み、生活を共にしてきた。機動隊とガードマンが1日2回やって来て、よねさんに向かって「糞婆でてゆけ」「早く死ね」「このごうつく婆ばあ」と罵声を浴びせてきた。ある日、あまりの悔しさによねさんは罵声を浴びせる機動隊に向かって、着物の裾をまくって性器をあらわにし、「そんなにこの婆様が憎いなら、この股の間の穴に警棒を差し込んで殺せ。お前らはここから生まれてきたんだぞ」と叫んだという。

加瀬さんはその姿を見て、人間の尊厳に対する権力の冒涜を見て見ぬふりをしてはならないと思い、生まれて初めて命をかけて守るべきものがこの世にあることを知り、あらためて空港建設反対に生涯を賭ける決心を固めた。

行政代執行予定日の前日、千葉県知事が「明日の代執行は中止する」と報道陣に発表したため、多数集まった支援者は警戒体制を解き、よねさんと加瀬さんは収穫した稲の脱穀作業を始めた。しかしその直後、敷地の入口に千葉県職員、機動隊と代執行作業班が現れ、住居を壊すための重機を動かし、強制代執行が開始された。

連れ出されないように脱穀機にしがみつき必死に抵抗するよねさんの顔面を、一人の機動隊が持っていた盾で水平に打ちつけた。前歯が折れ、よねさんは仰向けに倒れた。加瀬さんは、驚いてよねさんに大丈夫かと声をかけ、おおいかぶさった。間もなく複数の機動隊がよねさんの体を抱え上げて、敷地から連れ出した。よねさんは白い髪を振り乱し、すさまじい形相で機動隊を睨みつけた。

加瀬さんはその姿を見てよねさんの憎悪とか怨念というものは、自身の人生体験からは到底持てないような深く激しいもので、よねさんの貧農としての苦難の歴史を分かってなかったと悟り、冷や汗が流れたという。

夕方、警察から拘束を解かれ家に戻ると、建物は壊されて整地されていた。よねさんはその2年後、「家に帰りたい」と失意のうちに亡くなってしまう。

加瀬さんはよねさんへの強制代執行を赤裸々に語り、同じ過ちを繰り返すことは許されないと訴えた。さらに、市東さんへの強制執行は農地法の小作人保護原則を踏みにじるものであり、第3滑走路の新たな建設、飛行時間の延長という空港機能拡大計画を打ち出しながら、空港運営の効率化のために市東さんから生活の糧である農地を強制執行で奪うような政府と成田空港会社の行為は許されないと断じた。

小泉さんは空港公団の手続き上の不手際により強制代執行で収用されなかったよねさんの土地を守るために養子となった。

よねさんの死を前提とした養子縁組の相談は辛いものだったが、病状が悪化するばかりのよねさんを見ていて、養子になることを喜び、それが悪化を食い止めるきっかけになればと、共に生きようと決意した。その話をよねさんはとても喜んでくれたが、2ヶ月後に亡くなった。(それから、小泉さんは引き受けた農地の明渡し請求裁判を闘うことになる。)

養子になって3年目の春、突然、その畑を空港公団が地主から買収し、裁判所に占有土地移転禁止の仮処分を申請し、千葉地裁がそれを認めたということを知らされた。

その土地はよねさんの夫である大木実さんとよねさんが開墾したものであり、農地改革での小作農家への解放に満たない土地であったため、地主の藤崎さんが名義人となった。藤崎さんも二人が耕した土地を奪って、自分の土地にしようとは思わなかったし、よねさんも土地を得ることではなく、ただ作物を作れればいいということでそのまました、との証言を小泉さんは藤崎さんから得ていた。

しかし、明渡し裁判で藤崎さんが出廷した際には、もともと自分が配分を受けた土地で、よねさんにはかわいそうだから貸しただけだと、証言を翻した。こうして、よねさんが正当な権限がないにもかかわらず、不法に耕作し、占有したという空港公団の主張が通ってしまった。そして、1977年12月26日、よねさんの畑は二度目の代執行により取り上げられた。

2000年になってやっと空港公団の小泉よね問題についての見解の骨子で、よねさんに対す対応が杜撰であったことを認め、謝罪を盛り込んだ合意書が交わされた。そして、翌年、国との和解が成立し、それを受けて、空港公団総裁は「この地で二度とこのような不幸な出来事を繰り返してはならいと決意する」と述べた。

さらに2年後の2002年12月24日、空港公団との話し合いの末、よねさんの畑があった東峰の空港用地内に、期限をつけずに耕作できる畑を取り戻した。実に25年の歳月がかかった。

小泉さんは2004年に、「畑の脇に建っていた空港の施設は、20年前と変わらない。その白い建物を目印に、あのあたりに畑があったはずだと思い起こすとき、いままで僕の人生になかった感情が湧いてくる。ぼくの人生には無縁だと思っていた怨念という感情を、これからもずっと持ち続けなければならないのだろうか」と『三里塚情報』誌に書き綴っている。

そして、代執行から43年が経過した2015年5月21日、それまで置き去りにされてきたよねさんの生活権の補償についても合意がされた。

一連の話を終えて、小泉さんは今回の市東さんの農地明渡し問題もよねさんの場合と同じ手法を踏襲していていると成田空港会社に対してよねさんの件で反省し、謝罪した精神はどこにいったのかと訴えた。

証言を聞き、市東さんに対しておこなわれようとしている畑の強制収用が、よねさんの時と同様の経緯をたどっていることに忸怩たる思いがする。

(2018年12月20日千葉地裁、市東さんの請求をすべて棄却、2020年12月17日、東京高裁、市東さんの控訴を棄却)

市東さんに騒音について尋ねると、「畑を継ぐ時に生き方を決めたから、何も気にしていない」という。「そりゃ、空港なんてないほうがいいけど、1日1日の自分の充実した生活を求めるのが一番。お金より消費者に届ける1本100円の大根の方が大事だよ」と真剣な眼差しで語るその目は、まっすぐ手にした野菜に向けられていた。

市東さんの野菜はアレルギーを持つ子どもも安心して食べられると評判だ。市東さんは、空港建設に反対してきた萩原富夫さんと産直の会(安全で安心できる野菜を育てる私たち)を立ち上げ、約400世帯の家庭に直接野菜を届けている。どのよう野菜を育てるか消費者とも相談して決め、萩原さんと分担して作っている。市東さんの農地の強制収用は、市東さんの生活を奪うばかりでなく、産直の会の継続の危機を生み、安全な野菜を食べたいという諸費者の願いも踏みにじることになる。

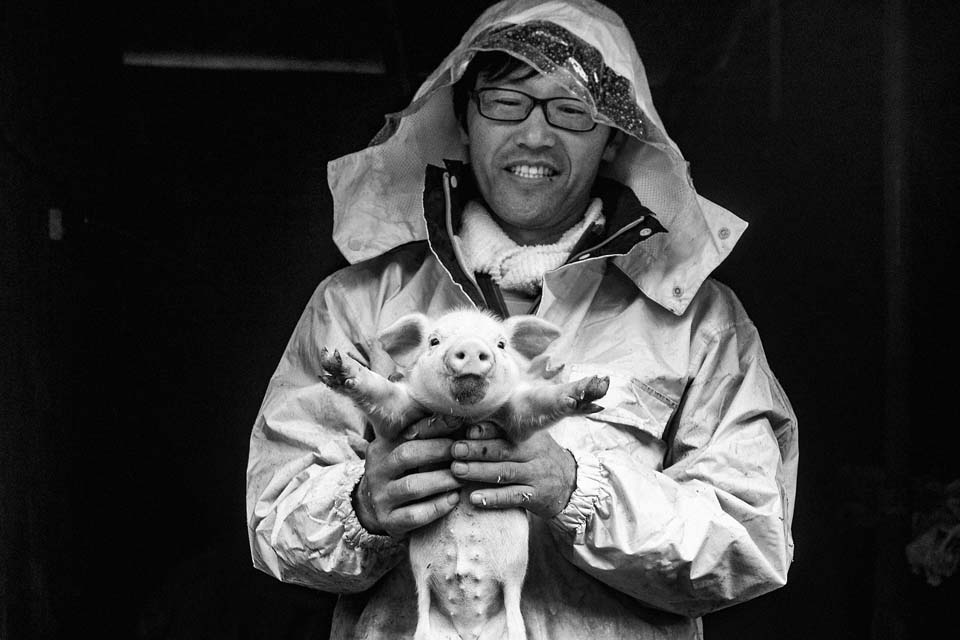

B滑走路に近接する東峰地区に住む島村努さんは、同じく無農薬有機農法で多品目の野菜と米を育て、養鶏、養豚まで手がけている。採れた野菜や卵などは自然食品店に卸すとともに、直接消費者にも届ける。島村さんは大学を卒業後、自分たちが土地を売らなければ新たな滑走路は造られないだろうと考え、1998年に実家に戻って農業の手伝いを始めた。始めてみると毎日新鮮な発見があり、次第に農の世界に魅了されていったという。

2本目の滑走路となるB滑走路について、国は2000年度の完成を目標としていたが、用地買収が進まず、計画の凍結まで検討されていた。しかし、2002年の日韓ワールドカップに間に合わせるため、東峰地区を避けるように北側にずらし、当初の計画よりも短い2180メートルの滑走路として供用が始まる。その後、2009年には全長2500メートルとなり、大型機や貨物機の運用が開始された。

これにより、島村さん宅のわずか40メートル上空を飛行機が着陸してくるようになり、通常で90デシベル、最大で100デシベル以上の暴力的騒音下での生活を余儀なくされた。島村さんは、「人が住んでいるのにこんなことができてしまうなんて信じられない」と、当時の思いを語る。次第にこの騒音下では住めないと思うようになり、成田空港会社が用意した2か所の代替地を見に行ったが、草で荒れた土地と瓦礫の入り混じった農地で、誠意が全く感じられず、その話を断った。

島村さんは空港建設の反対運動をするために戻ってきたわけではないし、できてしまったものを無くせとも思っていない。「この土地に愛着があり、そこに根を張って生きているだけ。ただ、勝手に空港用地と決められ、国策だからと立ち退けと言われば反発するのは当然。もし自分たちが出ていき、この場所が空港となってしまえば、今までの国の強権的なやり方が全て認められる形になってしまう。国に『力づくでやればいつかはできる』と思わせてしまう。ここで暮らすことには、そういう意味もある」

小さな機影は次第に大きくなり、こちらに迫ってきた。まるで島村さんの家に突っ込んでくるかのように感じて、恐怖を覚えた。豚舎の地面でエサをついばんでいた鳥たちは、飛行機の轟音に驚き一斉に飛び立った。

今、成田空港では、さらなる騒音や事故を招く3500メートル級の第三滑走路建設、B滑走路の1000メートル延長、飛行禁止時間をこれまでの夜11時から朝の6時までから、深夜1時から朝の5時までに短縮するという3つの空港機能強化策が検討されている。 (DAYS JAPAN 2018年7月号寄稿記事に加筆)

(その他の写真→)